Noemi Biasetton

Bio

Noemi Biasetton è progettista e ricercatrice. Conclusi gli studi presso l’unibz in Design e Arti, ha ottenuto un master in Information Design presso la Design Academy di Eindhoven e un dottorato in Scienze del Design presso l’Università Iuav di Venezia. La sua ricerca esplora il ruolo delle pratiche progettuali in relazione al discorso politico.Nuovi media, politica e design: una nuova arena

I temi di questo intervento indagano le origini del rapporto tra la comunicazione politica e la società dell’informazione, a partire dagli anni sessanta del Novecento, in concomitanza alla nascita dei nuovi media. Guarderemo nello specifico come il design della comunicazione visiva si sia formato in quegli anni, aprendo a dei cambiamenti poi diventati fondamentali per la disciplina progettuale.

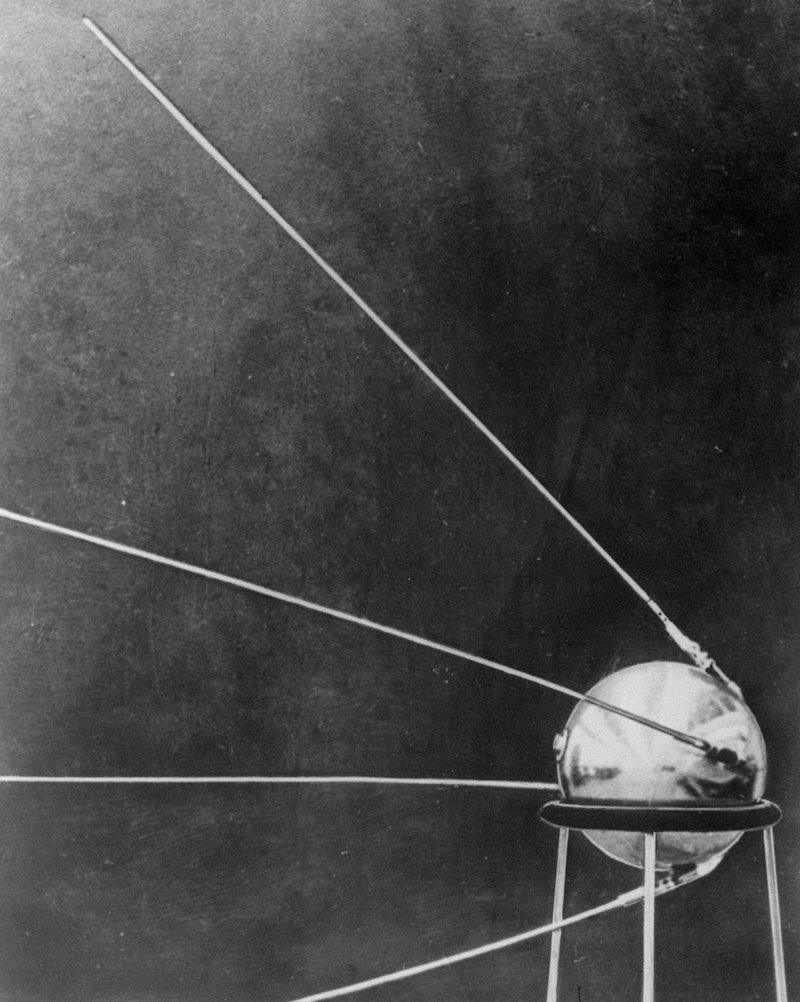

Per iniziare questo dibattito è fondamentale situare la narrazione in un contesto storico preciso, in cui le nuove tecnologie hanno avuto un impatto significativo. Ciò ci porta agli Stati Uniti d’America del 1960, un anno tumultuoso in cui il Paese si trovava ad affrontare molteplici sfide e tensioni. Negli anni precedenti, gli eventi internazionali avevano contribuito a definire il clima globale. Nell’emisfero occidentale, l’ascesa di Fidel Castro come primo ministro di Cuba del 1959 aveva scosso profondamente il Paese, da anni impegnato nella lotta contro il comunismo. Nell’emisfero orientale, invece, alla fine del 1966 si forma il Fronte Nazionale di Liberazione oggi conosciuto come vietcong, il quale metterà a durissima prova l’esercito statunitense impegnato nella guerra del Vietnam. Guardando il fronte internazionale, nel 1957 l’Unione Sovietica lancia il satellite Sputnik 1 sui cieli dell’America marcando la propria supremazia militare nella corsa allo spazio. Per quanto riguarda la politica interna, il 1960 apre a innumerevoli dibattiti in cui la cittadinanza statunitense, prevalentemente quella giovanile, comincia a lottare per ottenere più diritti di uguaglianza e più libertà in un Paese ancora decisamente oppressivo. All’interno di questo contesto complesso e sfaccettato si giocano le 44esime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che vedono due contendenti molto diversi. Per i democratici abbiamo il giovanissimo senatore del Massachusetts John F. Kennedy; per i repubblicani abbiamo l’allora vicepresidente di Eisenhower, Richard Nixon.  Kennedy e Nixon sulla copertina del Saturday Evening Post, 1960. I due si fanno una campagna agguerrita durante tutta l’estate del 1960, finché nell’agosto dello stesso anno, quando Kennedy si rende conto che Nixon è leggermente più avanti nei dei sondaggi elettorali, decide di sfidarlo a una serie di dibattiti televisivi.

La proposta di Kennedy è accettata: il 26 di ottobre del 1960 a Chicago si tiene il primo dibattito televisivo avvenuto nella storia occidentale e, in generale, nella storia globale.

Kennedy e Nixon sulla copertina del Saturday Evening Post, 1960. I due si fanno una campagna agguerrita durante tutta l’estate del 1960, finché nell’agosto dello stesso anno, quando Kennedy si rende conto che Nixon è leggermente più avanti nei dei sondaggi elettorali, decide di sfidarlo a una serie di dibattiti televisivi.

La proposta di Kennedy è accettata: il 26 di ottobre del 1960 a Chicago si tiene il primo dibattito televisivo avvenuto nella storia occidentale e, in generale, nella storia globale.  Dibattito televisivo Kennedy-Nixon, 1960. Il dibattito Kennedy-Nixon ha dato luogo a una serie di miti e convinzioni, anche estremamente differenti tra loro, che continuano ancora oggi.

Tuttavia, esiste un mito che ha prevalso sugli altri.

È legato alla credenza, alimentata dai media dell’epoca, che sosteneva che chi aveva ascoltato il dibattito Kennedy-Nixon alla radio credeva che Nixon fosse il candidato vincente, mentre coloro che avevano guardato il dibattito in televisione avevano dichiarato all’unanimità la vittoria di Kennedy. Questo discorso risulta interessante non solo per il suo impatto sul futuro delle elezioni, che alla fine vedranno Kennedy come candidato vincente, ma anche perché ha suscitato un dibattito profondo sulla relazione tra media, immagini e politica, portando molti intellettuali dell’epoca a porsi domande cruciali sugli effetti che i media stavano cominciando ad avere sulla politica. Tra questi vi è anche il canadese Marshall McLuhan, che nel 1964 nel suo libro Understanding Media si spinge a dire che senza la televisione Nixon avrebbe vinto. Al di là delle convinzioni deterministe di McLuhan, che spesso caratterizzavano il suo modo di scrivere, è importante interrogarsi su cosa renda effettivamente il dibattito Kennedy-Nixon un momento così significativo e perché sia avvenuto proprio

in quel periodo storico.

La constatazione che le immagini, negli anni sessanta, fossero degli importanti trasportatori di messaggi politici non è niente di nuovo — nel suo libro Iron Fists. Branding the 20th-century totalitarian state il designer e storico Steven Heller è molto esaustivo nel parlare dell’argomento. Nei regimi totalitari si era già visto ampiamente come l’immagine fosse un importantissimo trasmettitore di messaggi politici in grado di mobilitare un vasto numero di persone. Negli anni sessanta c’è però una coincidenza di cambiamenti tecnologici, sociali e culturali che cominciano a ridefinire cos’è un’immagine nel campo della comunicazione politica. Secondo molti storici e storiche i due candidati si sono preparati al dibattito in maniera molto diversa. Da una parte, c’era Kennedy che ha deciso di passare il weekend prima del dibattito in una stanza d’hotel con quello che oggi chiameremmo spin doctor — al tempo si chiamava political advisor — Ted Sorensen. Spende tantissimo tempo con lui a pensare a tutte le domande che gli intervistatori gli avrebbero potuto porre, decide di andare sul set con largo anticipo per vedere il posizionamento delle telecamere. Prende alcune scelte peculiari come quella di mettere una giacca blu — si è reso conto che lo era sfondo grigio e voleva farla risaltare — e decide di indossare un po’ di trucco. Lo stesso non vale per Nixon, che arriva diretto dall’ospedale a causa di un infortunio al ginocchio da un convegno politico che stava tenendo in North-Carolina. Non ha il tempo di guardare con anticipo il palco; non sa dove guardare perché non capisce i meccanismi di accensione delle telecamere; si veste di grigio e non si staglia rispetto al colore dello sfondo; decide di non mettere alcun tipo di trucco.

Queste scelte oggi possono sembrarci banali e scontate, ma fanno emergere un cambiamento che avviene all’interno della comunicazione politica. Sottolineano una cura abbastanza meticolosa verso la produzione dell’immagine televisiva. Bisogna ricordare che Kennedy non è il primo politico statunitense che si rende conto che la televisione sarebbe stata fondamentale ai fini di una corretta comunicazione: già nel 1952 Eisenhower contatta un’agenzia pubblicitaria per trattare la sua immagine, al momento era diretta da Rosser Reeves. Eisenhower gli chiede di produrre una serie di pubblicità che pensati per essere trasmessi in televisione. Reeves crea dei mini spot da 20 secondi dove ci sono una serie di persone americane, genitori, uomini, donne, bambini o soldati che chiedono ad Eisenhower delle questioni relative allo stato della politica attuale, e cosa lui intende fare se verrà eletto.

Dibattito televisivo Kennedy-Nixon, 1960. Il dibattito Kennedy-Nixon ha dato luogo a una serie di miti e convinzioni, anche estremamente differenti tra loro, che continuano ancora oggi.

Tuttavia, esiste un mito che ha prevalso sugli altri.

È legato alla credenza, alimentata dai media dell’epoca, che sosteneva che chi aveva ascoltato il dibattito Kennedy-Nixon alla radio credeva che Nixon fosse il candidato vincente, mentre coloro che avevano guardato il dibattito in televisione avevano dichiarato all’unanimità la vittoria di Kennedy. Questo discorso risulta interessante non solo per il suo impatto sul futuro delle elezioni, che alla fine vedranno Kennedy come candidato vincente, ma anche perché ha suscitato un dibattito profondo sulla relazione tra media, immagini e politica, portando molti intellettuali dell’epoca a porsi domande cruciali sugli effetti che i media stavano cominciando ad avere sulla politica. Tra questi vi è anche il canadese Marshall McLuhan, che nel 1964 nel suo libro Understanding Media si spinge a dire che senza la televisione Nixon avrebbe vinto. Al di là delle convinzioni deterministe di McLuhan, che spesso caratterizzavano il suo modo di scrivere, è importante interrogarsi su cosa renda effettivamente il dibattito Kennedy-Nixon un momento così significativo e perché sia avvenuto proprio

in quel periodo storico.

La constatazione che le immagini, negli anni sessanta, fossero degli importanti trasportatori di messaggi politici non è niente di nuovo — nel suo libro Iron Fists. Branding the 20th-century totalitarian state il designer e storico Steven Heller è molto esaustivo nel parlare dell’argomento. Nei regimi totalitari si era già visto ampiamente come l’immagine fosse un importantissimo trasmettitore di messaggi politici in grado di mobilitare un vasto numero di persone. Negli anni sessanta c’è però una coincidenza di cambiamenti tecnologici, sociali e culturali che cominciano a ridefinire cos’è un’immagine nel campo della comunicazione politica. Secondo molti storici e storiche i due candidati si sono preparati al dibattito in maniera molto diversa. Da una parte, c’era Kennedy che ha deciso di passare il weekend prima del dibattito in una stanza d’hotel con quello che oggi chiameremmo spin doctor — al tempo si chiamava political advisor — Ted Sorensen. Spende tantissimo tempo con lui a pensare a tutte le domande che gli intervistatori gli avrebbero potuto porre, decide di andare sul set con largo anticipo per vedere il posizionamento delle telecamere. Prende alcune scelte peculiari come quella di mettere una giacca blu — si è reso conto che lo era sfondo grigio e voleva farla risaltare — e decide di indossare un po’ di trucco. Lo stesso non vale per Nixon, che arriva diretto dall’ospedale a causa di un infortunio al ginocchio da un convegno politico che stava tenendo in North-Carolina. Non ha il tempo di guardare con anticipo il palco; non sa dove guardare perché non capisce i meccanismi di accensione delle telecamere; si veste di grigio e non si staglia rispetto al colore dello sfondo; decide di non mettere alcun tipo di trucco.

Queste scelte oggi possono sembrarci banali e scontate, ma fanno emergere un cambiamento che avviene all’interno della comunicazione politica. Sottolineano una cura abbastanza meticolosa verso la produzione dell’immagine televisiva. Bisogna ricordare che Kennedy non è il primo politico statunitense che si rende conto che la televisione sarebbe stata fondamentale ai fini di una corretta comunicazione: già nel 1952 Eisenhower contatta un’agenzia pubblicitaria per trattare la sua immagine, al momento era diretta da Rosser Reeves. Eisenhower gli chiede di produrre una serie di pubblicità che pensati per essere trasmessi in televisione. Reeves crea dei mini spot da 20 secondi dove ci sono una serie di persone americane, genitori, uomini, donne, bambini o soldati che chiedono ad Eisenhower delle questioni relative allo stato della politica attuale, e cosa lui intende fare se verrà eletto. Spot “Eisenhower Answers America”, Rosser Reeves, 1952. Ci sono diversi di elementi innovativi all’interno di questi minispot: il primo è sicuramente la targetizzazione dell’audience. Trattandosi di un medio audiovisivo, Reeves cerca di differenziare le persone rappresentate all’interno degli spot non solo dalla loro apparenza fisica, ma anche rispetto al loro accento di provenienza. La targetizzazione continua anche attraverso la decisione di trasmettere determinati spot solo in alcuni specifici Stati piuttosto che in altri, data la rappresentazione di particolare frammenti di popolazione. Tuttavia, questi spot vengono prodotti comunque da una persona che era abituata a vendere oggetti di tipo commerciale, e infatti ricalcano molto delle pubblicità a cui americani e americane sono già effettivamente abituati. Lo spot sembra più che altro una trasposizione, soprattutto a livello di montaggio, di una pubblicità di un dentifricio o di un lavapiatti adattata alla comunicazione politica. Per questa ragione possiamo dire che Eisenhower e Kennedy fanno due utilizzi abbastanza differenti del medium televisivo, perché nonostante comprenda le potenzialità che questo medium ha nella creazione di determinati immaginari politici, Kennedy è il primo a capire, poco più avanti, che la televisione sarebbe stata in grado di promuovere non solo la sua agenda politica ma soprattutto la sua stessa immagine.

L’episodio di dibattito e la ragione per cui Kennedy probabilmente avanza questa proposta al suo rivale deriva anche da una certa sicurezza che Kennedy aveva acquisito nel proprio utilizzo dei media. Era già una figura molto nota negli Stati Uniti: in primo luogo, aveva dimostrato il suo valore durante la sua partecipazione alla Marina Navale durante la Seconda Guerra Mondiale; era autore di due libri, uno dei quali gli aveva fatto guadagnare un Premio Pulitzer. Inoltre, a partire dali primi anni cinquante la sua vita è più volte messa in copertina. Tantissimi giornali cominciano ad occuparsi delle questioni private e politiche della vita di Kennedy, arrivando addirittura — come si vede in una copertina di LIFE del 1959 — a mettere sua moglie Jacqueline in prima posizione rispetto al candidato, il che è una cosa abbastanza inusuale.

Spot “Eisenhower Answers America”, Rosser Reeves, 1952. Ci sono diversi di elementi innovativi all’interno di questi minispot: il primo è sicuramente la targetizzazione dell’audience. Trattandosi di un medio audiovisivo, Reeves cerca di differenziare le persone rappresentate all’interno degli spot non solo dalla loro apparenza fisica, ma anche rispetto al loro accento di provenienza. La targetizzazione continua anche attraverso la decisione di trasmettere determinati spot solo in alcuni specifici Stati piuttosto che in altri, data la rappresentazione di particolare frammenti di popolazione. Tuttavia, questi spot vengono prodotti comunque da una persona che era abituata a vendere oggetti di tipo commerciale, e infatti ricalcano molto delle pubblicità a cui americani e americane sono già effettivamente abituati. Lo spot sembra più che altro una trasposizione, soprattutto a livello di montaggio, di una pubblicità di un dentifricio o di un lavapiatti adattata alla comunicazione politica. Per questa ragione possiamo dire che Eisenhower e Kennedy fanno due utilizzi abbastanza differenti del medium televisivo, perché nonostante comprenda le potenzialità che questo medium ha nella creazione di determinati immaginari politici, Kennedy è il primo a capire, poco più avanti, che la televisione sarebbe stata in grado di promuovere non solo la sua agenda politica ma soprattutto la sua stessa immagine.

L’episodio di dibattito e la ragione per cui Kennedy probabilmente avanza questa proposta al suo rivale deriva anche da una certa sicurezza che Kennedy aveva acquisito nel proprio utilizzo dei media. Era già una figura molto nota negli Stati Uniti: in primo luogo, aveva dimostrato il suo valore durante la sua partecipazione alla Marina Navale durante la Seconda Guerra Mondiale; era autore di due libri, uno dei quali gli aveva fatto guadagnare un Premio Pulitzer. Inoltre, a partire dali primi anni cinquante la sua vita è più volte messa in copertina. Tantissimi giornali cominciano ad occuparsi delle questioni private e politiche della vita di Kennedy, arrivando addirittura — come si vede in una copertina di LIFE del 1959 — a mettere sua moglie Jacqueline in prima posizione rispetto al candidato, il che è una cosa abbastanza inusuale.  Copertina di LIFE 1959. Oltretutto, Kennedy è il primo politico a entrare nella scena popolare: partecipa a un Night Show, in questo caso con Jack Parr; è supportato apertamente da dei cantanti — Frank Sinatra gli cede i diritti della sua famosa canzone High Hopes che diventa l’inno della sua campagna elettorale. Ancora, Harry Belafonte, un cantante afroamericano, comincia a promuovere l’immagine di Kennedy attraverso delle sue canzoni e interviste, evidenziando come Kennedy fosse dalla parte di un certo tipo di rivendicazione sociale.

Un’ultima peculiarità è che Kennedy è il primo politico che dà accesso un videomaker alla sua vita privata. Ciò garantirà tre film del regista Robert Drew negli anni 1960, 62, 63 e poi 1964 dopo la sua morte: un aspetto molto simile alle dinamiche della politica e scena mediatica contemporanea.

Il crescente legame tra i media e la politica ha suscitato preoccupazione tra diversi intellettuali a partire dagli anni sessanta. Tra questi, troviamo Guy Debord, autore del libro La società dello spettacolo nel 1967. Allo stesso modo, pensatori come Jürgen Habermas e membri della Scuola di Francoforte, come Horkheimer e Adorno, espressero inquietudine riguardo a questa sempre più stretta relazione tra politica e immagine. Questi intellettuali temevano che una costante estetizzazione del rapporto tra politica e immagine avrebbe reso i cittadini passivi, incapaci di partecipare attivamente alla “politica reale”, come essi la definivano e concepivano.

Nell’introduzione sono state poste due domande fondamentali: cosa rende il dibattito Kennedy-Nixon così significativo e perché assume particolare importanza in quel momento storico. Alla prima domanda, ora possiamo fornire una doppia risposta. La prima riguarda l’innovativo approccio di Kennedy alla comunicazione politica, che ha segnato una nuova direzione nell’uso dei media. La seconda riguarda il fatto che questi mezzi di comunicazione stavano iniziando a plasmare nuove dinamiche di produzione, distribuzione e consumo, sollevando diverse preoccupazioni tra i ricercatori e gli studiosi del settore.

Per quanto riguarda la domanda sul perché questi temi diventassero così rilevanti in quel periodo storico, dobbiamo tornare a uno degli elementi menzionati nell’introduzione, ossia il lancio dello Sputnik 1 nel 1957.

Copertina di LIFE 1959. Oltretutto, Kennedy è il primo politico a entrare nella scena popolare: partecipa a un Night Show, in questo caso con Jack Parr; è supportato apertamente da dei cantanti — Frank Sinatra gli cede i diritti della sua famosa canzone High Hopes che diventa l’inno della sua campagna elettorale. Ancora, Harry Belafonte, un cantante afroamericano, comincia a promuovere l’immagine di Kennedy attraverso delle sue canzoni e interviste, evidenziando come Kennedy fosse dalla parte di un certo tipo di rivendicazione sociale.

Un’ultima peculiarità è che Kennedy è il primo politico che dà accesso un videomaker alla sua vita privata. Ciò garantirà tre film del regista Robert Drew negli anni 1960, 62, 63 e poi 1964 dopo la sua morte: un aspetto molto simile alle dinamiche della politica e scena mediatica contemporanea.

Il crescente legame tra i media e la politica ha suscitato preoccupazione tra diversi intellettuali a partire dagli anni sessanta. Tra questi, troviamo Guy Debord, autore del libro La società dello spettacolo nel 1967. Allo stesso modo, pensatori come Jürgen Habermas e membri della Scuola di Francoforte, come Horkheimer e Adorno, espressero inquietudine riguardo a questa sempre più stretta relazione tra politica e immagine. Questi intellettuali temevano che una costante estetizzazione del rapporto tra politica e immagine avrebbe reso i cittadini passivi, incapaci di partecipare attivamente alla “politica reale”, come essi la definivano e concepivano.

Nell’introduzione sono state poste due domande fondamentali: cosa rende il dibattito Kennedy-Nixon così significativo e perché assume particolare importanza in quel momento storico. Alla prima domanda, ora possiamo fornire una doppia risposta. La prima riguarda l’innovativo approccio di Kennedy alla comunicazione politica, che ha segnato una nuova direzione nell’uso dei media. La seconda riguarda il fatto che questi mezzi di comunicazione stavano iniziando a plasmare nuove dinamiche di produzione, distribuzione e consumo, sollevando diverse preoccupazioni tra i ricercatori e gli studiosi del settore.

Per quanto riguarda la domanda sul perché questi temi diventassero così rilevanti in quel periodo storico, dobbiamo tornare a uno degli elementi menzionati nell’introduzione, ossia il lancio dello Sputnik 1 nel 1957.  Sputnik1, 1957. Lo Sputnik fu lanciato nell’ottobre di quell’anno e rimase in orbita per tre settimane prima di rientrare nell’atmosfera nel gennaio del 1958. Tale evento segnò un momento cruciale poiché, anche se a distanze astronomiche, gli Stati Uniti subirono una violazione dei propri cieli da parte dell’Unione Sovietica. Ciò marca una supremazia tecnologica e militare dell’URSS rispetto agli Stati Uniti, il che rese imperativo per gli Stati Uniti creare nuovi centri di ricerca in grado di trovare soluzioni tecnologiche per superare rapidamente questa disparità. È in questo contesto che nel 1958 nasce ARPA, acronimo di Advanced Research Project Agency, una rete di computer che pose le basi di ricerca per l’attuale rete internet.

ARPA non fu l’unico centro creato in quel periodo che iniziò a studiare e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche. Numerose università, tra cui la UCLA e la Stanford, e molte industrie, come la Honeywell, si dedicarono a questo campo. Inoltre, diversi intellettuali, tra cui McLuhan, Ivan Illich e Stewart Brand, iniziarono a riflettere su quali sviluppi potessero derivare dalle soluzioni progettate per i computer.

I primi anni di ARPA sono gestiti da Joseph Licklider — scienziato, psicologo e grande visionario — che comincia a pensare ad un nuovo rapporto tra l’uomo e la macchina, a immaginare un modo nuovo in cui l’uomo può interfacciarsi con i media. All’interno della sua vasta produzione scientifica, nell’articolo del 1968 The Computer as a Communication Device scritto con l’informatico Robert Taylor, afferma: “Noi crediamo che stiamo entrando in un’era tecnologica nella quale saremo in grado di interagire con una ricca informazione vitale, non soltanto nella maniera passiva alla quale ci siamo abituati, ma come attori di un processo in corso”. Questo articolo solleva una questione fondamentale: in quegli anni si crea una scissione fra due tipi di media. Da un lato, c’erano i media che avevamo conosciuto fino ad allora, spesso definiti media tradizionali, che permettevano solo un consumo passivo da parte degli utenti. Dall’altro lato, vennero concepiti e progettati i nuovi media, considerati come mezzi in grado di rivoluzionare il modo in cui le persone potevano interagire con la tecnologia. Questo nuovo approccio alla relazione tra l’umanità e la tecnologia fu influenzato da una serie di controculture e movimenti controculturali che emersero dagli anni sessanta in poi.

In particolare, le controculture legate alla cibernetica iniziano a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare la visione del futuro dei computer. Durante questo periodo di convergenza tra la controcultura cibernetica e i centri di ricerca tecnologica, emersero una serie di progetti significativi che riflettono lo spirito dell’epoca. La pubblicazione Computer Lib/Dream Machines autoprodotta da Ted Nelson — sociologo, filosofo e attivista — mostra in maniera esemplare la dicotomia nel modo in cui veniva considerato il ruolo dei media. Nelson sostiene come da una parte vi erano le grandi corporazioni come IBM, l’ARPA e altre agenzie pubbliche o private che desideravano il controllo centralizzato dei media, limitando l’accesso pubblico. Dall’altra parte, c’erano loro, i movimenti grassroots, che volevano che i media fossero accessibili a tutti, perché credevano, nelle parole di Nelson, che i media avessero il potenziale di emancipare i cittadini.

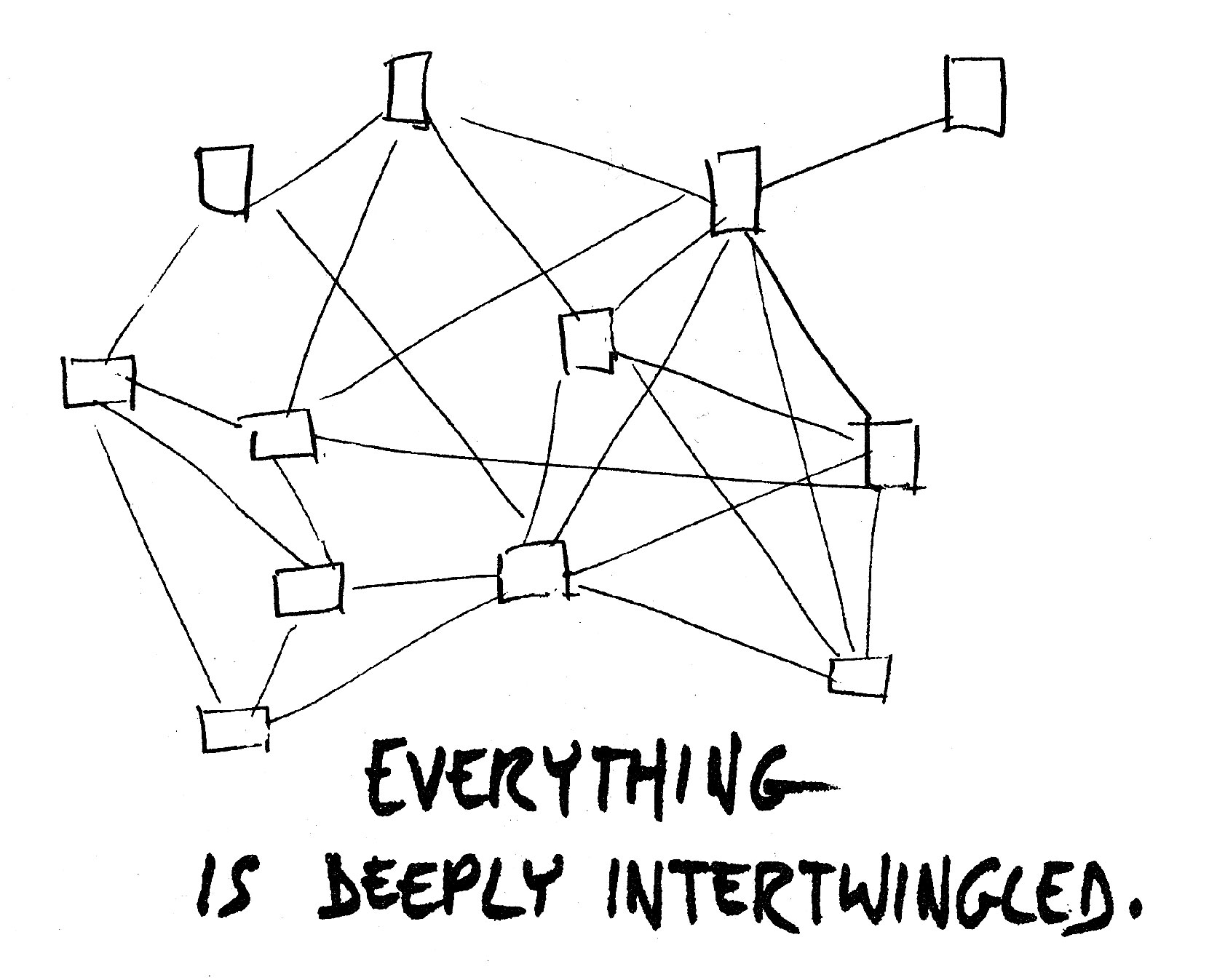

Un episodio interessante è quello del disegno Everything is deeply intertwingled: negli anni settanta Nelson disegna una delle immagini che ancora oggi utilizziamo per parlare di network, scarabocchiandola all’interno della sua pubblicazione autoprodotta.

Sputnik1, 1957. Lo Sputnik fu lanciato nell’ottobre di quell’anno e rimase in orbita per tre settimane prima di rientrare nell’atmosfera nel gennaio del 1958. Tale evento segnò un momento cruciale poiché, anche se a distanze astronomiche, gli Stati Uniti subirono una violazione dei propri cieli da parte dell’Unione Sovietica. Ciò marca una supremazia tecnologica e militare dell’URSS rispetto agli Stati Uniti, il che rese imperativo per gli Stati Uniti creare nuovi centri di ricerca in grado di trovare soluzioni tecnologiche per superare rapidamente questa disparità. È in questo contesto che nel 1958 nasce ARPA, acronimo di Advanced Research Project Agency, una rete di computer che pose le basi di ricerca per l’attuale rete internet.

ARPA non fu l’unico centro creato in quel periodo che iniziò a studiare e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche. Numerose università, tra cui la UCLA e la Stanford, e molte industrie, come la Honeywell, si dedicarono a questo campo. Inoltre, diversi intellettuali, tra cui McLuhan, Ivan Illich e Stewart Brand, iniziarono a riflettere su quali sviluppi potessero derivare dalle soluzioni progettate per i computer.

I primi anni di ARPA sono gestiti da Joseph Licklider — scienziato, psicologo e grande visionario — che comincia a pensare ad un nuovo rapporto tra l’uomo e la macchina, a immaginare un modo nuovo in cui l’uomo può interfacciarsi con i media. All’interno della sua vasta produzione scientifica, nell’articolo del 1968 The Computer as a Communication Device scritto con l’informatico Robert Taylor, afferma: “Noi crediamo che stiamo entrando in un’era tecnologica nella quale saremo in grado di interagire con una ricca informazione vitale, non soltanto nella maniera passiva alla quale ci siamo abituati, ma come attori di un processo in corso”. Questo articolo solleva una questione fondamentale: in quegli anni si crea una scissione fra due tipi di media. Da un lato, c’erano i media che avevamo conosciuto fino ad allora, spesso definiti media tradizionali, che permettevano solo un consumo passivo da parte degli utenti. Dall’altro lato, vennero concepiti e progettati i nuovi media, considerati come mezzi in grado di rivoluzionare il modo in cui le persone potevano interagire con la tecnologia. Questo nuovo approccio alla relazione tra l’umanità e la tecnologia fu influenzato da una serie di controculture e movimenti controculturali che emersero dagli anni sessanta in poi.

In particolare, le controculture legate alla cibernetica iniziano a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare la visione del futuro dei computer. Durante questo periodo di convergenza tra la controcultura cibernetica e i centri di ricerca tecnologica, emersero una serie di progetti significativi che riflettono lo spirito dell’epoca. La pubblicazione Computer Lib/Dream Machines autoprodotta da Ted Nelson — sociologo, filosofo e attivista — mostra in maniera esemplare la dicotomia nel modo in cui veniva considerato il ruolo dei media. Nelson sostiene come da una parte vi erano le grandi corporazioni come IBM, l’ARPA e altre agenzie pubbliche o private che desideravano il controllo centralizzato dei media, limitando l’accesso pubblico. Dall’altra parte, c’erano loro, i movimenti grassroots, che volevano che i media fossero accessibili a tutti, perché credevano, nelle parole di Nelson, che i media avessero il potenziale di emancipare i cittadini.

Un episodio interessante è quello del disegno Everything is deeply intertwingled: negli anni settanta Nelson disegna una delle immagini che ancora oggi utilizziamo per parlare di network, scarabocchiandola all’interno della sua pubblicazione autoprodotta.  Everything is deeply intertwingled, Ted Nelson, 1968.

Un altro esempio proveniente dalle cyberculture è People Computer Company, una piccolissima newsletter cartacea che viene distribuita presso l’Università Berkeley. Qui, un gruppo di attivisti iniziò a spiegare alla popolazione come utilizzare i computer. Sorprendentemente, rubarono persino dei computer da alcune agenzie governative, li portarono nelle scuole e cercarono di sensibilizzare le persone su come il computer potesse essere uno strumento di emancipazione. Un progetto che ha tradotto questi input in qualcosa di ancora più concreto è Computer Memory. Si trattava di una serie di terminali collegati a un grande computer a San Francisco, distribuiti in tutto il campus di Berkeley. Attraverso questi computer, le persone potevano digitare piccole storie, frammenti, poesie e testi di canzoni. Questi dati erano accessibili a tutti e potevano essere registrati. Iniziò così a prendere forma l’idea di una sorta di bacheca virtuale in cui le idee potevano essere condivise liberamente e in modo interconnesso. In effetti, successivamente vi fu il desiderio di espandere il progetto al di fuori dell’università e renderlo disponibile in tutti gli Stati Uniti, ma purtroppo questo obiettivo non venne mai raggiunto.

Negli anni sessanta avviene quindi un cambio di marcia fondamentale all’interno del quale si comprende che i media non sono più strumenti di trasmissione di informazione, bensì strumenti di modellazione della comunicazione e dell’interazione. All’interno di questo contesto dove la comunicazione politica inizia a cambiare, ci sono spinte da parte delle controculture — in particolare da quelle cybernetiche — che iniziano immaginare un nuovo ruolo per i media, la rete e i computer potranno avere nel futuro. All’interno di questo momento storico il design della comunicazione cerca una nuova agency sociale, un nuovo scopo: lo fa attraverso una serie di manufatti, artefatti e scritti. Tra i primi e più conosciuti c’è First Things First.

È un manifesto redatto nel 1964 dal designer britannico Ken Garland insieme ad altri 20 progettisti, fotografi e studenti. Prendendo forza dalle teorie di quegli anni e soprattutto della scuola di Francoforte, si comincia ad immaginare un ruolo per il design che si allontana dall’utilizzo commerciale. Si cerca di far riflettere le persone sulla non-neutralità degli artefatti progettuali, i quali hanno un certo tipo di influenza sul consumatore. Si richiede quindi una nuova attenzione verso ciò che si produce, come lo si produce, con chi lo si produce. Questa relazione di grande cambiamento tra design e politica fa porre delle domande fondamentali e tantissimi dilemmi nel mondo dell’educazione del design.

Due grandi testi che emergono negli anni settanta sono Design for the real World di Victor Papanek e La speranza progettuale di Tomás Maldonado, i quali presentano delle visioni completamente opposte, non condivise da tutti. Papanek sarà inoltre accusato da alcuni studiosi — tra gli attacchi più forti c’è quello del 1974 di Gui Bonsiepe, nell’articolo di Casabella Design e sottosviluppo. Bonsiepe accusa Papanek di avere delle idee paternaliste e colonialiste — una teoria affermata anche nei testi contemporanei che fanno una rilettura dell’opera di Papanek. Bonsiepe sostiene che Papanek immagini che un tipo di progettazione in stile occidentale possa risolvere i problemi di una parte di popolazione che lui considera meno fortunata, assumendo un punto di vista eurocentrico e noncurante delle differenze delle altre culture. Tuttavia, nonostante le divergenze di opinioni tra questi due testi, entrambi hanno contribuito a gettare le basi su cui i designer hanno continuato a costruire.

Il dibattito sui media continua anche fuori da pubblicazioni ufficiali o autoprodotte e, negli anni sessanta, uno dei mezzi prediletti rispetto agli altri è stato senz’altro il poster. Questo strumento è emerso ampiamente durante le proteste contro la guerra del Vietnam, nel movimento femminista e nei momenti di lotta per i diritti delle persone BIPOC (ndr. acronimo per “Black, Indigenous and People of Color”). Allo stesso modo, in Europa, si registra la stessa grande diffusione del mezzo, utilizzato in particolar modo nelle proteste del Sessantotto. Tra gli esempi maggiormente noti vi è l’esperienza di Atelier Populaire, un gruppo di studenti e insegnanti che nel maggio del 1968 occupa le officine dell’Accademia di Belle Arti di Parigi per supportare il movimento operaio che in quel momento stava protestando contro il governo gollista. E così dal 14 maggio al 27 giugno del 1964 a Rue de Richelieu si dà forma a un nuovo modo di concepire la produzione di artefatti per la politica. L’atelier è aperto tutte le sere; chiunque è invitato a partecipare: ci sono operaie e operai, intellettuali, situazionisti, situazioniste… All’interno dell’atelier si pensa insieme al messaggio, si produce la stampa serigrafica e poi il giorno dopo si attacca il manifesto in tutte le strade di Parigi, fuori Parigi dove ce n’era bisogno. Questo modus operandi collettivo è talmente facile da replicabile che è poi ripreso da tantissime altre esperienze.

Un aspetto peculiare è che i membri di Atelier Populaire e tutti coloro che partecipavano al loro lavoro iniziarono ad avvicinarsi ai testi e ai movimenti intellettuali di quegli anni. Uno degli autori che venne maggiormente citato, forse anche a causa della nazionalità comune, fu Guy Debord. Grazie all’influenza dei suoi testi, iniziarono a creare una serie di poster che criticavano in modo molto severo l’uso centralizzato dell’ORTF, la radio e la televisione statale francese, accusandola di monopolizzare e manipolare le informazioni a discapito dei manifestanti.

Everything is deeply intertwingled, Ted Nelson, 1968.

Un altro esempio proveniente dalle cyberculture è People Computer Company, una piccolissima newsletter cartacea che viene distribuita presso l’Università Berkeley. Qui, un gruppo di attivisti iniziò a spiegare alla popolazione come utilizzare i computer. Sorprendentemente, rubarono persino dei computer da alcune agenzie governative, li portarono nelle scuole e cercarono di sensibilizzare le persone su come il computer potesse essere uno strumento di emancipazione. Un progetto che ha tradotto questi input in qualcosa di ancora più concreto è Computer Memory. Si trattava di una serie di terminali collegati a un grande computer a San Francisco, distribuiti in tutto il campus di Berkeley. Attraverso questi computer, le persone potevano digitare piccole storie, frammenti, poesie e testi di canzoni. Questi dati erano accessibili a tutti e potevano essere registrati. Iniziò così a prendere forma l’idea di una sorta di bacheca virtuale in cui le idee potevano essere condivise liberamente e in modo interconnesso. In effetti, successivamente vi fu il desiderio di espandere il progetto al di fuori dell’università e renderlo disponibile in tutti gli Stati Uniti, ma purtroppo questo obiettivo non venne mai raggiunto.

Negli anni sessanta avviene quindi un cambio di marcia fondamentale all’interno del quale si comprende che i media non sono più strumenti di trasmissione di informazione, bensì strumenti di modellazione della comunicazione e dell’interazione. All’interno di questo contesto dove la comunicazione politica inizia a cambiare, ci sono spinte da parte delle controculture — in particolare da quelle cybernetiche — che iniziano immaginare un nuovo ruolo per i media, la rete e i computer potranno avere nel futuro. All’interno di questo momento storico il design della comunicazione cerca una nuova agency sociale, un nuovo scopo: lo fa attraverso una serie di manufatti, artefatti e scritti. Tra i primi e più conosciuti c’è First Things First.

È un manifesto redatto nel 1964 dal designer britannico Ken Garland insieme ad altri 20 progettisti, fotografi e studenti. Prendendo forza dalle teorie di quegli anni e soprattutto della scuola di Francoforte, si comincia ad immaginare un ruolo per il design che si allontana dall’utilizzo commerciale. Si cerca di far riflettere le persone sulla non-neutralità degli artefatti progettuali, i quali hanno un certo tipo di influenza sul consumatore. Si richiede quindi una nuova attenzione verso ciò che si produce, come lo si produce, con chi lo si produce. Questa relazione di grande cambiamento tra design e politica fa porre delle domande fondamentali e tantissimi dilemmi nel mondo dell’educazione del design.

Due grandi testi che emergono negli anni settanta sono Design for the real World di Victor Papanek e La speranza progettuale di Tomás Maldonado, i quali presentano delle visioni completamente opposte, non condivise da tutti. Papanek sarà inoltre accusato da alcuni studiosi — tra gli attacchi più forti c’è quello del 1974 di Gui Bonsiepe, nell’articolo di Casabella Design e sottosviluppo. Bonsiepe accusa Papanek di avere delle idee paternaliste e colonialiste — una teoria affermata anche nei testi contemporanei che fanno una rilettura dell’opera di Papanek. Bonsiepe sostiene che Papanek immagini che un tipo di progettazione in stile occidentale possa risolvere i problemi di una parte di popolazione che lui considera meno fortunata, assumendo un punto di vista eurocentrico e noncurante delle differenze delle altre culture. Tuttavia, nonostante le divergenze di opinioni tra questi due testi, entrambi hanno contribuito a gettare le basi su cui i designer hanno continuato a costruire.

Il dibattito sui media continua anche fuori da pubblicazioni ufficiali o autoprodotte e, negli anni sessanta, uno dei mezzi prediletti rispetto agli altri è stato senz’altro il poster. Questo strumento è emerso ampiamente durante le proteste contro la guerra del Vietnam, nel movimento femminista e nei momenti di lotta per i diritti delle persone BIPOC (ndr. acronimo per “Black, Indigenous and People of Color”). Allo stesso modo, in Europa, si registra la stessa grande diffusione del mezzo, utilizzato in particolar modo nelle proteste del Sessantotto. Tra gli esempi maggiormente noti vi è l’esperienza di Atelier Populaire, un gruppo di studenti e insegnanti che nel maggio del 1968 occupa le officine dell’Accademia di Belle Arti di Parigi per supportare il movimento operaio che in quel momento stava protestando contro il governo gollista. E così dal 14 maggio al 27 giugno del 1964 a Rue de Richelieu si dà forma a un nuovo modo di concepire la produzione di artefatti per la politica. L’atelier è aperto tutte le sere; chiunque è invitato a partecipare: ci sono operaie e operai, intellettuali, situazionisti, situazioniste… All’interno dell’atelier si pensa insieme al messaggio, si produce la stampa serigrafica e poi il giorno dopo si attacca il manifesto in tutte le strade di Parigi, fuori Parigi dove ce n’era bisogno. Questo modus operandi collettivo è talmente facile da replicabile che è poi ripreso da tantissime altre esperienze.

Un aspetto peculiare è che i membri di Atelier Populaire e tutti coloro che partecipavano al loro lavoro iniziarono ad avvicinarsi ai testi e ai movimenti intellettuali di quegli anni. Uno degli autori che venne maggiormente citato, forse anche a causa della nazionalità comune, fu Guy Debord. Grazie all’influenza dei suoi testi, iniziarono a creare una serie di poster che criticavano in modo molto severo l’uso centralizzato dell’ORTF, la radio e la televisione statale francese, accusandola di monopolizzare e manipolare le informazioni a discapito dei manifestanti.  Poster, Atelier Populaire, 1968. Inoltre, gli attivisti crearono poster diventati iconici con slogan come “siete intossicati” e “tutta la stampa è tossica”. Questo li portò a creare un vero e proprio giornale chiamato Journal Mural nell’ultima settimana delle proteste. Questo giornale non serviva solo a diffondere notizie e opinioni sulle situazioni in corso, ma poteva anche essere utilizzato come poster, continuando così la funzione di gran parte della loro produzione. In questo modo, Atelier Populaire adottò anche la visione dicotomica dei media buoni e cattivi. In questo caso si schierarono chiaramente, dichiarando che la polizia e la televisione erano dalla parte dei media sbagliati, mentre loro utilizzavano la strada e il poster come i media giusti.

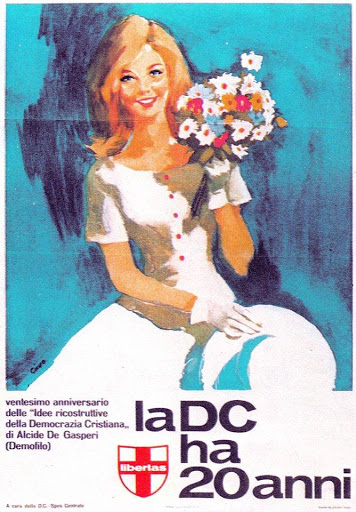

Nel frattempo anche in Italia si utilizza il poster, ma in maniera completamente diversa. Alcuni partiti — come il partito Repubblicano, il Partito Socialista, il partito comunista — cominciano ad avvicinarsi alla figura del grafico per avere un’immagine più riconoscibile e per riuscire a portare avanti le proprie idee all’interno dello stesso partito. Ciò che è molto interessante all’interno del contesto italiano è che mentre già anni prima negli Stati Uniti d’America i politici si avvicinavano alle agenzie pubblicitarie per la produzione della propria comunicazione politica, in Italia invece si decide di rimanere all’interno del proprio dipartimento di propaganda. Di conseguenza, la comunicazione è progettata dalle persone che lavorano all’interno del partito. Un episodio molto spiacevole è stato quello nel quale la Democrazia Cristiana, verso la fine degli anni sessanta, si rende conto di essere percepita come “troppo vecchia” e si affida un’agenzia statunitense per produrre una serie di campagne politiche per le elezioni del 1963. Così Ernest Dichter, pubblicitario di New York, arriva in Italia e prende in mano i dati che raccoglie sulla DC creando dei poster divenuti molto famosi. In uno di questi c’è il disegno di una giovane ragazza con la scritta “La DC ha vent’anni”.

Poster, Atelier Populaire, 1968. Inoltre, gli attivisti crearono poster diventati iconici con slogan come “siete intossicati” e “tutta la stampa è tossica”. Questo li portò a creare un vero e proprio giornale chiamato Journal Mural nell’ultima settimana delle proteste. Questo giornale non serviva solo a diffondere notizie e opinioni sulle situazioni in corso, ma poteva anche essere utilizzato come poster, continuando così la funzione di gran parte della loro produzione. In questo modo, Atelier Populaire adottò anche la visione dicotomica dei media buoni e cattivi. In questo caso si schierarono chiaramente, dichiarando che la polizia e la televisione erano dalla parte dei media sbagliati, mentre loro utilizzavano la strada e il poster come i media giusti.

Nel frattempo anche in Italia si utilizza il poster, ma in maniera completamente diversa. Alcuni partiti — come il partito Repubblicano, il Partito Socialista, il partito comunista — cominciano ad avvicinarsi alla figura del grafico per avere un’immagine più riconoscibile e per riuscire a portare avanti le proprie idee all’interno dello stesso partito. Ciò che è molto interessante all’interno del contesto italiano è che mentre già anni prima negli Stati Uniti d’America i politici si avvicinavano alle agenzie pubblicitarie per la produzione della propria comunicazione politica, in Italia invece si decide di rimanere all’interno del proprio dipartimento di propaganda. Di conseguenza, la comunicazione è progettata dalle persone che lavorano all’interno del partito. Un episodio molto spiacevole è stato quello nel quale la Democrazia Cristiana, verso la fine degli anni sessanta, si rende conto di essere percepita come “troppo vecchia” e si affida un’agenzia statunitense per produrre una serie di campagne politiche per le elezioni del 1963. Così Ernest Dichter, pubblicitario di New York, arriva in Italia e prende in mano i dati che raccoglie sulla DC creando dei poster divenuti molto famosi. In uno di questi c’è il disegno di una giovane ragazza con la scritta “La DC ha vent’anni”.  Poster La DC ha 20 anni, Ernest Dichter, 1963. Gli oppositori, con un grande atto di scherno, cominciano a fare dei graffiti sui poster dicendo “allora è ora di fotterla”.

Nel frattempo negli Stati Uniti ci sono realtà molto differenti che cominciano a prendere forma. Tra queste c’è quella delle campagne sociali: il design comincia ad essere visto come una grande supporter delle cause sociali — in Italia avverrà lo stesso in maniera simile, sotto alcuni punti di vista, con la cosiddetta grafica di pubblica utilità. Negli Stati Uniti abbiamo un caso emblematico della campagna Give a Damn del 1969, dove il designer grafico Stephen Frankfurt comincia a collaborare con l’allora sindaco di New York John Lindsay. Frankfurt progetta una campagna dal forte impatto visivo che aveva come obiettivo quello di creare consapevolezza rispetto alla situazione in cui vertevano le persone che vivevano nei ghetti newyorkesi.

Poster La DC ha 20 anni, Ernest Dichter, 1963. Gli oppositori, con un grande atto di scherno, cominciano a fare dei graffiti sui poster dicendo “allora è ora di fotterla”.

Nel frattempo negli Stati Uniti ci sono realtà molto differenti che cominciano a prendere forma. Tra queste c’è quella delle campagne sociali: il design comincia ad essere visto come una grande supporter delle cause sociali — in Italia avverrà lo stesso in maniera simile, sotto alcuni punti di vista, con la cosiddetta grafica di pubblica utilità. Negli Stati Uniti abbiamo un caso emblematico della campagna Give a Damn del 1969, dove il designer grafico Stephen Frankfurt comincia a collaborare con l’allora sindaco di New York John Lindsay. Frankfurt progetta una campagna dal forte impatto visivo che aveva come obiettivo quello di creare consapevolezza rispetto alla situazione in cui vertevano le persone che vivevano nei ghetti newyorkesi.  Campagna Give a Damn sulla metropolitana di New York, 1969.

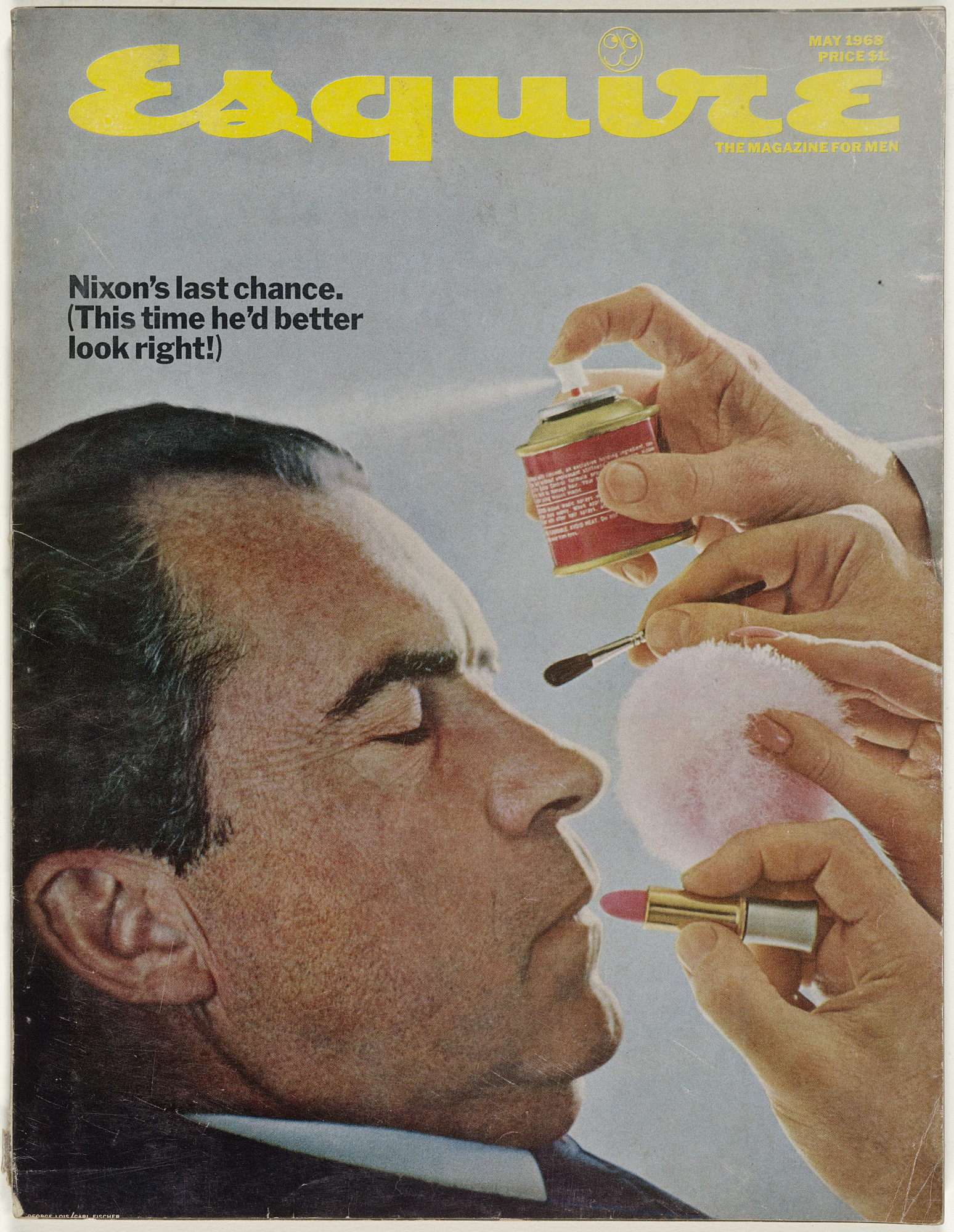

Tuttavia, ci sono anche maniere collaterali che cominciano a svilupparsi, dove il design della comunicazione comincia a rispondere alla politica. Prendiamo in esame due casi: il primo è quello di George Lois. Lois è stato il direttore creativo di Esquire, magazine statunitense, per il quale produce 92 copertine. La copertina che progetta nel 1968, a cinque mesi dalle elezioni, decide ci riporta chiaramente all’episodio del dibattito Kennedy-Nixon: attraverso un fotomontaggio, ricorda a Nixon che questa è “la sua ultima chance” — e gli consiglia questa volta di mettere del makeup.

Campagna Give a Damn sulla metropolitana di New York, 1969.

Tuttavia, ci sono anche maniere collaterali che cominciano a svilupparsi, dove il design della comunicazione comincia a rispondere alla politica. Prendiamo in esame due casi: il primo è quello di George Lois. Lois è stato il direttore creativo di Esquire, magazine statunitense, per il quale produce 92 copertine. La copertina che progetta nel 1968, a cinque mesi dalle elezioni, decide ci riporta chiaramente all’episodio del dibattito Kennedy-Nixon: attraverso un fotomontaggio, ricorda a Nixon che questa è “la sua ultima chance” — e gli consiglia questa volta di mettere del makeup.  Copertina di Esquire, George Lois, 1968. Lois è tutt’oggi è considerato un grande maestro dell’utilizzo dell’ironia e del commento satirico del tempo che permeava gli Stati Uniti d’America. Tale approccio è ripreso in maniera molto chiara anche da altre realtà italiane — come Tibor Kalman, che negli anni novanta si ispira a questi esempi per creare copertine di altre riviste come Colors di Benetton.

Un’ultima esperienza degna di nota riguarda un’altra tipologia di comunicazione: una mostra intitolata Information, tenutasi al MoMA di New York nel 1970 e curata da Kynaston McShine. Questa mostra è di fondamentale importanza per diverse ragioni: ha introdotto l’uso dei media senza la presenza umana, ha iniziato a inserire oggetti progettati da designer nello spazio espositivo — in questo caso uno di Ettore Sottsass — e ha decostruito l’idea di design attraverso un approccio curatoriale, riapplicandola in un contesto diverso. McShine chiede a Sottsass se poteva utilizzare un suo oggetto, un disco — information machine o visual jukebox — prodotto inizialmente per una mostra Olivetti tenutasi a Torino nel 1968. Questo disco è portato all’interno dello spazio museale per rappresentare ciò che McShine riteneva il futuro della società con la diffusione delle reti, cioè una serie di visioni individuali che si uniscono per formare un’unica visione collettiva. L’installazione di Sottsass consisteva in un imponente disco che consentiva la visualizzazione di filmati, con circa quaranta posti a sedere.

Copertina di Esquire, George Lois, 1968. Lois è tutt’oggi è considerato un grande maestro dell’utilizzo dell’ironia e del commento satirico del tempo che permeava gli Stati Uniti d’America. Tale approccio è ripreso in maniera molto chiara anche da altre realtà italiane — come Tibor Kalman, che negli anni novanta si ispira a questi esempi per creare copertine di altre riviste come Colors di Benetton.

Un’ultima esperienza degna di nota riguarda un’altra tipologia di comunicazione: una mostra intitolata Information, tenutasi al MoMA di New York nel 1970 e curata da Kynaston McShine. Questa mostra è di fondamentale importanza per diverse ragioni: ha introdotto l’uso dei media senza la presenza umana, ha iniziato a inserire oggetti progettati da designer nello spazio espositivo — in questo caso uno di Ettore Sottsass — e ha decostruito l’idea di design attraverso un approccio curatoriale, riapplicandola in un contesto diverso. McShine chiede a Sottsass se poteva utilizzare un suo oggetto, un disco — information machine o visual jukebox — prodotto inizialmente per una mostra Olivetti tenutasi a Torino nel 1968. Questo disco è portato all’interno dello spazio museale per rappresentare ciò che McShine riteneva il futuro della società con la diffusione delle reti, cioè una serie di visioni individuali che si uniscono per formare un’unica visione collettiva. L’installazione di Sottsass consisteva in un imponente disco che consentiva la visualizzazione di filmati, con circa quaranta posti a sedere.  Disco di Sottsass alla mostra Information, 1970.

Di Information è di estrema rilevanza anche il catalogo, progettato dal graphic designer Michael Lauretano. Secondo l’indicazione di McShine, Lauretano non pone alcuna figura umana in copertina: decide di creare una griglia con una serie di oggetti tecnologici che, attraverso l’utilizzo del puntinato e del fotomontaggio, sono assemblati assieme come a creare una patina, quella che secondo l’autore permeerà la vita di tutti i cittadini tutte le cittadine quando questi nuovi media si saranno diffusi in tutto il mondo.

Disco di Sottsass alla mostra Information, 1970.

Di Information è di estrema rilevanza anche il catalogo, progettato dal graphic designer Michael Lauretano. Secondo l’indicazione di McShine, Lauretano non pone alcuna figura umana in copertina: decide di creare una griglia con una serie di oggetti tecnologici che, attraverso l’utilizzo del puntinato e del fotomontaggio, sono assemblati assieme come a creare una patina, quella che secondo l’autore permeerà la vita di tutti i cittadini tutte le cittadine quando questi nuovi media si saranno diffusi in tutto il mondo.  Copertina del catalogo Information, 1970

Questo intervento costituisce una breve panoramica. Per me, che mi occupo di politica e design contemporaneo, è stato fondamentale utilizzare la storia per riflettere sul momento attuale, in cui la comunicazione politica e i nuovi media sono strettamente interconnessi, e i designer sembrano faticare nel trovare un ruolo significativo. L’obiettivo di questa presentazione non è certo quello di idealizzare acriticamente gli anni sessanta, affermando che in quel periodo il designer avesse un impatto politico più incisivo. Tuttavia, è interessante osservare come, nonostante l’evoluzione della comunicazione politica e delle tecnologie, i designer tendano spesso a fare riferimento a modelli del passato per affrontare le sfide della contemporaneità. Questo può suggerire che invece di fornire strumenti critici per superare le sfide attuali e immaginare nuove modalità d’azione, la storia sembri creare una sorta di “vortice” in cui il ricorso a pratiche consolidate tenda a limitare il campo d’azione del design anziché spingerlo verso nuovi orizzonti.

Copertina del catalogo Information, 1970

Questo intervento costituisce una breve panoramica. Per me, che mi occupo di politica e design contemporaneo, è stato fondamentale utilizzare la storia per riflettere sul momento attuale, in cui la comunicazione politica e i nuovi media sono strettamente interconnessi, e i designer sembrano faticare nel trovare un ruolo significativo. L’obiettivo di questa presentazione non è certo quello di idealizzare acriticamente gli anni sessanta, affermando che in quel periodo il designer avesse un impatto politico più incisivo. Tuttavia, è interessante osservare come, nonostante l’evoluzione della comunicazione politica e delle tecnologie, i designer tendano spesso a fare riferimento a modelli del passato per affrontare le sfide della contemporaneità. Questo può suggerire che invece di fornire strumenti critici per superare le sfide attuali e immaginare nuove modalità d’azione, la storia sembri creare una sorta di “vortice” in cui il ricorso a pratiche consolidate tenda a limitare il campo d’azione del design anziché spingerlo verso nuovi orizzonti.